今宵のテーマは「コメディ」。

ロックな要素が加わると、こんなコメディに。

ミステリーを滴下すると、こんなコメディへと

化学変化するのです。

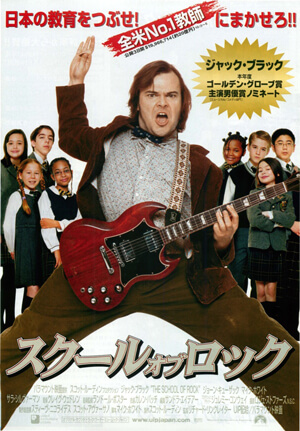

映画 「スクール・オブ・ロック」 + ロックで暴発するコメディ

監督:リチャード・リンクレイター

脚本:マイク・ホワイト

〈Story〉

ロックを愛する男のデューイは、熱すぎる情熱と勝手なダイブパフォーマンスの失敗が原因でバンドをクビになる。同居している友人ネッドとそのガールフレンドから家賃を払うように言われる。

そんな時、ネッドあてに私立学校の臨時教師の話が舞い込み、デューイはネッドになりすまして名門ホレス・グリーン学院へと向かう。デューイは音楽の授業中、子供たちに音楽の素養があることを知り、子供たちとバンドを組もうと考える。授業と称して子供たちにロックのあらゆることを教え始める。

最初は困惑していた子供たちだったが、ロックの開放感、ありのままの自分を認めてくれるデューイに魅力を感じはじめ、バンドバトルを目指して猛練習を始める。。。

リチャード・リンクレイター監督作品は、この「スクール・オブ・ロック(2004)」しか観たことがなくって、2004年日本公開です。もう20年経ったんやと思っちゃいました。

ストーリーはそんなに時代を感じないかな。

ジャック・ブラックが演じる主人公デューイは売れないギタリストです。情熱が強くて、ロックに対する気持ちが人一倍あるキャラクターで、自分で作ったバンドはあんまり知名度が上がらなくて、ライブ中に自分だけ盛り上がりすぎて、客席にダイブしちゃうんです。デューイとファンとの熱量にギャップがあります。

みんな冷めているんだ。

ダイブを失敗しちゃうんですよね。気を失って目が覚めたら他のバンドメンバーから

「バンドを抜けてほしい」って言われてしまう。自分の作ったバンドから追い出される。方向性の違いで出ていくんです。

もう面白い。

プロのミュージシャン?

インディーズぐらいですね。ちっちゃいライブハウスで演奏するバンドです。

デューイは友達のネッドと、そのガールフレンドの3人で住んでいて、デューイは仕事をしてないので家賃を滞納しているのに「俺は出ていかないぞ」という自己中心的。同居人の二人から

「いい加減にしてよ。ちゃんと働かないんだったら出て行って」と言われてしまいます。

ネッドは学校の先生を目指しています。

ある学校からネッドにかかってきた電話をデューイが受けたんですよ。教師が足りないので補充に3週間ぐらい教師をしてほしいという依頼でした。デューイがピンとひらめくと、ネッドになりすましてその学校に行くことにする。

そうなんだ。

「臨時教師、ちょうどいいじゃん、キャッシュでお願い」みたいなノリで。

本当のブラックやね。

親の監督が厳しいお坊ちゃま達が通っている私立の名門小学校。デューイが任されたクラスの生徒は真面目でちゃんと授業を受ける子たちです。デューイは授業ができなくて、とりあえず3週間をこなそうと。上手く潜り込むんですよ。

「とりあえずお前たちは遊んで来い」

クラス委員長のサマーは、

「なんで授業しないんですか。私たちは成績を星でつけられていて、いい成績だったら星がもらえて、悪いとそれが減っていくんです」

「そんなのくそくらえだ」とデューイが壁に貼ってあるみんなの星のシールの成績表をビリビリに破いて、

「そんな真面目にやらなくていいよ」って言うと、喜ぶ生徒もいれば、

「えー、親が高い学費を払って通わせてもらっているんです」という子もいる。

・・・

ある日、デューイは音楽室で別の先生の授業を見ます。クラシックの演奏をみんなでしている。楽器が弾けていたので、生徒たちにバンドをしようと持ちかける。バンドバトルに出たらいい成績が取れて名誉になるからとみんなを巻き込んでいく。アコギを弾いている子はエレキギター、ピアノを弾いている子はキーボード、一人ずつ楽器や裏方の仕事を任命していく。みんながいろんな個性を持っていて、能力があることに気づいて、バンド活動をするようになります。

来年度のバンド大会に出るために、特別に早めに練習しようと火をつける。他の先生や親には内緒にしようってこっそりやるんです。

・・・

みんないいとこの子たちで、ロックを聞いたことなくて、ロッカーの名前も知らない。

「そんなんじゃ駄目だ」と、ロックの歴史から教え込んで、CDを貸してみんなをロックに染めていく。ある時、デューイは校長に校外学習に行かしてくれと頼んでみるんですね。

「補充教員は、そういうのは引率できない決まりになっているんで、無理です」と言われて、どうやってそのバンド大会に行くかを考えます。

バンド大会とは言わずに、校外学習で教育的な活動と言うんです。

・・・

みんな日々の練習に馴染んできて、シャイな子にも

「お前は才能があるんだ」って励まして、絆が生まれていくんです。才能が伸びてきます。ギター担当のザックは親が厳しくて

「宿題とお手伝いが終わってからじゃないとギターをやっちゃ駄目」と言われている。

「ロックっていうのは、反抗の気持ちを出していいんだ」ってデューイは教えるんです。

クラスのみんなに、

「世界で一番腹立つことはなんだ? 言ってみろ」

「手伝いが嫌だ」

「お小遣いがないことが嫌だ」ってみんなが言うと、デューイがその場で作曲して歌って、最後にみんなで一緒にシャウトする。

「魂から思ったこと言っていい」と教えるんですね。

ある時教室の端っこでザックがギターをポロポロ弾いていると、デューイが

「その歌はなんだ」って聞いたら

「自分で書いた歌です」

「曲ができたら言えよ。みんなでその曲を練習しよう」。それがザックにとっても自信になる。

「バンドっていうのはみんなで一緒にやってこそバンドだろう」ってデューイが言う。

その頃、保護者会があることを校長から聞きます。授業の内容を保護者会で発表するように言われます。校長は真面目で堅物な女性で、保護者が厳しいことも一番理解しています。

「攻撃こそ最高の防御です」と言う鉄壁の女なんですね。

デューイが他の先生に

「校長ってずっとあんな感じ?」って訊いたら、前に酔っ払ってスティービー・ニックスという歌手の真似をしていたという情報をキャッチするんですね。

その頃、生徒たちはバンドバトルの予選日を迎えて、こっそり出て行くんですよ。

クラスみんなで。

裏方の子たちは教室に残って、授業している音声を流して、モニターで廊下の様子を監視しながら他の先生が来ないかを見張る。

演奏する子たちはオーディション会場に行く。到着が遅れたので係員から

「終わりました」って言われちゃうんですよ。「オーディション枠が終わって、

今日は受け付けられないよ」

デューイが納得しないと、「なんだこの人は」って警察を呼ばれそうになっちゃって、諦めて車に戻るとクラス委員長サマーが

「ここで諦めちゃ駄目でしょ。いい案があるから」って、もう1回デューイを事務所に行かすんです。

クラス委員長が自ら。

「あの子供たちは実は難病の子供たちなんです。小児科病棟で僕は音楽を教えていて、バンドバトルに出ることを子供たちに期待させた。絶対に治らない血液の病気で、生きる気力を与えたかったんです」と情に訴える。

遠くの方で子供たちが苦しそうな演技をしていると、事務局がOKしてくれて、バンドバトルに出られることになる。

バンドが本格始動して、バンド名を考える担当の子が

「スクール・オブ・ロックにしましょう」ってバンド名が決まる。

・・・

バンドが一つになろうとしている。あとは本番を迎えるだけになっていた。バンドバトルは長時間なので、校外学習を認めてもらわないといけない。そこで、デューイは校長を飲みに誘います。

そこは雑然とした酒場で。

「こんなとこ来たことないわ」と、校長だけが浮いちゃうような雰囲気。

周りはおじさんだらけとか。

私立のお坊ちゃま学校の校長は来ないような酒場で、デューイがジュークボックスで掛けたのがスティービー・フェニックスの曲。校長が

「この曲めっちゃ好きなんだよね」って言って、ノリノリになっちゃうんですよ。ビールを飲んで、音楽はライブが一番だという話になるんですね。

「スティービー・フェニックスにこの町で会ったことがあって、本当に最高だった」

そこでデューイが

「月末にクラシックコンサートがあって、子供たちを連れて行きたい」と言うと

「例外でOKなんじゃない」と心を開いた校長が許可する。さらに

「同僚に誘われたのが初めて。自分は堅物だって思われているけど、本当は愉快な人なの。学校という環境が私をこうさせてしまったんだ」と吐露します。

「いやそんなことないよ。クールだよ」と、校長を喜ばせます。

いいシーン。

デューイは校外学習のチャンスをゲットした。

やがて、デューイが学校で働いていることが、同居人のネッドにばれてしまう日がきます。

そうなんですね。

給料が小切手でネッド宛に届いてバレる。

「あれだけキャッシュだって言ったのに」

その日がバンドバトル本番の前日だったんですよ。

「1日だけ黙っていて欲しい、その大会に出たいんだ」ってデューイがお願いをする。

同時に保護者会が開催されるので、デューイは教育内容を保護者に説明しないといけない。そこに生徒たちもいるんです。普通の授業をしていないので、

「全てを教えています」上手く説明できなくて誤魔化すんですよ。

「どういう教育しているんだ」

生徒たちが、

「あの研究のこと言っちゃえばいいじゃない。先生から説明してよ」ってバンドのことを明かすことになります。

「名誉ある大会に出るための練習をしています。みんなには才能があるんです」ってデューイが力説する。でも保護者たちは納得しない。

ネッドのガールフレンドが

「デューイが嘘をついて働いている」と通報したので、学校に警察が来ます。

「僕はネッドじゃなくて、デューイで、教員の免許も持っていない」

「なぜそんな人が働いているんだ」と保護者が大騒ぎになって、デューイは走って逃げる。家に帰るとネッドから

「出て行ってほしい」って言われる。

・・・

校長は保護者たちから猛抗議を受ける。翌日の本番の日も朝から保護者が学校に来て追及している。別の先生がデューイの教室に行くと生徒たちがいません。

手配していたバスに生徒たちだけで乗っている。運転手さんが

「先生は?」

「迎えに行く約束になっているんです」 って、デューイの家まで行くんですね。

デューイがふてくされて寝ていたら、生徒たちに起こされる。窓の外にはみんながいて

「先生が反抗しろって言ったんじゃん」って連れ出していく。

・・・

学校では生徒が全員いなくなったことが保護者に伝わって、校長は

「みんなのお子さんがいなくなりました」と、開き直っちゃう。

保護者たちもそのバンドバトルの会場に行くことになります。

盛り上がってきた。

保護者たちが会場に着くと運営の人に

「私たちの子供が出るんです。勝手にいなくなって大変なことになっている」

「みんなと同じようにチケットを買って並んでよ」と言われて、チケットを買って入場する。

子供たちは演奏の順番がきて、

「ザックが作った曲をやろう」

それは新曲なので、あんまり練習ができていない。

「歌は先生が歌ってください」って、デューイが歌うことになる。

・・・

さて、ステージはどうなるのか、バンドバトルの結果はいかに? 保護者たちとの関係は? という作品です。

コメディ映画とかで検索したらトップになっています。

私は初めて観たのが最近です。

そうなんだ。昔から好きとかじゃなくて。

クラス委員長サマー役のミランダ・コスグローヴさんが好きです。アメリカのテレビドラマの「iCarlyアイカーリー」をめちゃくちゃ見ていて、主演のカーリー役ででているんです。子役時代の彼女をそれで見ていました。ジャック・ブラックは「スクール・オブ・ロック」でゴールデン賞主演男優賞を獲りました。楽器ができる子役さんを集めたらしいです。

本当に演奏をしているんだ。

ジャック・ブラックも?

演奏しているようですね。

当時レッド・ツェッペリンの楽曲許可が取れなくて、ジャック・ブラックがどうしてもこの作品で使いたいんだとビデオレターを送ってOKしてもらった。その動画がYouTubeに上がっていました。

「移民の歌」かな。 スピーディー・ニックスもフリートウッド・マックというバンドのボーカル。 「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」でこのバンドの曲を使っていたので、名前だけは知っていた。

みんなにCDを貸していくシーンも「お前にはこの頃のバンドのこのアルバムを」というところで、コアなファンには刺さるらしいです。

スクール・オブ・ロック・バンドの編成は4人ぐらい?

ステージに上がるのは8人。ボーカルとギターとベースとドラムとキーボードとコーラスの女の子が3人です。

大会の時に他の人は?

照明や経理や誰かにばれないようにする子とか。サマーは衣装担当とマネージャー。全員役を与えられています。黒人の女の子がいて、背が高くてガタイがよくて最初は重機を運ぶ係だった、

「私歌を歌いたいんです」って、歌うと上手くてコーラスになります。

個人のスキルを活かしているわけですね。こういう破天荒な教師がクラスメイトを変えるのは、よくある型です。

両方の成長を描いていて、子供たちも成長しているしデューイも成長している。

「反骨」を教えるんやね。

ザックが作ったのはどんな歌詞?

教師のペットになりたくない。

その子はクールというかドライで、アコギを音楽授業でやっていただけで、ギター担当って言われます。真面目で硬く弾くんですよ。

「ロックはそんなんじゃない。自由に動いていいんだ」って言われて、自分を解放していきます。

抵抗とかは?

最初は何でこんな人が先生なのかって疑問がありつつ、大人に言われた通りにやることが染み付いているのか、でもやっていると、デューイの人柄に魅かれて、楽しくやっていましたね。

ロビン・ウィリアムズの「今を生きる(1990)」も破天荒型教師。あれもいいね。

リチャード・リンクデータ監督の「ヒットマン(2023)」もグレン・パウエル演じる主人公が大学の先生で哲学を教えている。それがひょんなことから、警察に協力して殺し屋のふりをしているうちに楽しくなってきて、いろんな殺し屋になりきる。男らしいファッションとか、怪しげな感じとか、いろんな役を演じ分けるのが、ジャック・ブラックが教師のフリをするのと似ているな。

「スクール・オブ・ロック」の親友ネッド役のマイク・ホワイトがジャック・ブラックの友人で、彼のためにこの脚本を書いたそうです。テレビドラマ版もあるみたいね。

ミュージカルもあるとか。

Eくん

年間 120本以上を劇場で鑑賞する豪傑。「ジュラシック・ワールド」とポール・バーホーヘン監督「ロボコップ(1987)」で映画に目覚める。期待の若者。

キネ娘さん

卒業論文のために映画の観客について研究したことも。ハートフルな作品からホラーまで守備範囲が広い。グレーテスト・シネマ・ウーマンである。

検分役

映画と映画音楽マニア。所有サントラは2000タイトルまで数えたが、以後更新中。洋画は『ブルーベルベット』(86)を劇場で10回。邦画は『ひとくず』(19)を劇場で80回。好きな映画はとことん追う。

夕暮係

小3の年に「黒ひげ大旋風(1968)」で劇場デビュー。開演に照明が消え気分が悪くなり退場。初鑑賞は約3分。忘却名人。

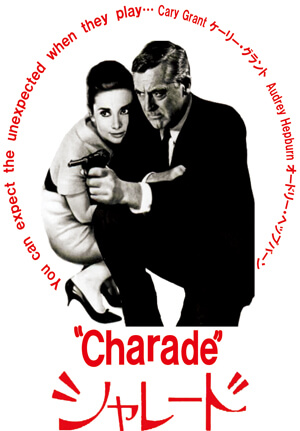

映画 「シャレード」 + ミステリーな、ロマンチック・コメディ

監督:スタンリー・ドーネン

脚本:ピーター・ストーン

〈Story〉

レジーナ・ランパートは、スキー旅行からパリの自宅に戻ると、家財道具一切が部屋から持ち出されており、夫もいない。そこへ、司法警察のグランピエール警部が現れ、チャールズの死を告げる。

警部によれば、チャールズは家財道具のすべてを競売にかけ、その落札代金25万ドルを持ってパリ脱出のために列車に乗ったが、何者かに突き落とされたという。夫の遺品は、(小さなバッグに手帳、櫛、万年筆、レジーナに宛てた未投函の手紙、偽名のパスポート4通)だけだった。

レジーナは自宅に戻り途方に暮れていたが、そこにスキー旅行先で知り合ったピーター・ジョシュアが現れる。

チャールズの葬儀は寂しく、出席者は数人だけであった。そこに、小柄な男ギデオン、背の高い男テックス、大柄で右手が義手の男スコビーが現れる。。。

大好きな「シャレード(1963)」は、スタンリー・ドーネン監督です。好きな要素がいっぱいありすぎて。。。

まず、音楽は ヘンリー・マンシーニです。

誰でしたっけ。

有名なのは、「ティファニーで朝食を(1961)」の「ムーン・リバー」。

今回の作品では「シャレード」のテーマがいろんなバージョンで劇中に流れるんです。

パリが舞台です。パリの郊外に鉄道が1本走っている。遠くから列車が近づいてきて目の前を通過すると、車輪越しに向こうに人が落ちるのが見える。そこから始まるんですよ。

本当にコメディですか?

パーカッションが入ったテンポの良いアレンジで、オープニングのタイトルが始まるんです。

タイトルは、ヒッチコックの「サイコ」のタイトルデザインをしていたソール・バスと同じ時代のモーリス・ビンダーのデザインです。このオープニングデザインがいいんです。

アニメーションですね。ヒッチコックの「めまい(1958)」のオープニングもアニメーションでしたっけ?

あれはソール・バスです。似ていますね。

ビンダーはその後007のシリーズとかね。

あのオープニング。大体想像できました。

一番有名なのは、「007の銃口の中のボンド」

「ガンバレル・シークエンス」

ビンダーはある時猟銃の銃口を覗いてみて、そこからこのデザインを思いつく。みんなは最初「何やこれ」ってピンとこなかった。「007」では一回だけ採用する予定だったのをその後みんなが使い出します。権利を抑えていなかったんで、使い放題でした。

「007」はここから始まらないとね。

「シャレード」のタッチは少しカラフルでダイナミックなアニメーションでヘンリー・マンシーニの曲とシンクロします。

タイトルが終わると、アルプスのホテルにオードリー・ヘップバーン扮するレジーナがいる。お金持ちというのがすぐ分かるんです。そこでピーター役のケーリー・グラントと知り合う。パリの家に帰ると、アパートの中が伽藍堂です。高級アパートで、旦那さんがいるはずなのに誰もいなくて、何もない。

そこに警察官が来て署に呼ばれます。

怖い。

実は旦那さんが列車から落ちて亡くなった。

冒頭のシーンですね。

25万ドルを持って失踪したという。家財を売り払ったらそれぐらいのお金になる。それを持ってパリから脱出して、列車から落とされた。

実は彼はCIAの前身のOSSという組織のスパイだったと聞いて、レジーナはびっくりして驚いて帰る。

ピーターがふらっと現れて、彼に今の話をすると、

「じゃあ、ホテルで生活するしかないね」ってホテル住まいとなる。

次は教会で旦那さんのお葬式です。参列者が誰もいないんですよ。そこに怪しい人物が次々に現れます。ここでしびれるのが、ネッド・グラス、ジェームス・コバーン、ジョージ・ケネディが順番にやって来る。棺のところに来て、死体の手の甲に針をチクって刺してみたり。

どういうことですか。

ジェームズ・コバーンは鏡を出して、死体の鼻のところに当てる。

あー、コメディですね。

本当に死んでいるか、それぞれが確認している。

面白い。

そして、三人は黙ったまま帰っちゃう。

みんなが怪しんでいるは、25万ドルの行方。

そうですね。

それを持ったままっていうことは、所持品の中にないとおかしい。

確かに。

レジーナに警察から夫の所持品が届く。大した物はなくて、パスポート、手帳、くし、 万年筆とレジーナに宛てた手紙。

遺書?

遺書じゃなくて、クリーニングがどうのこうのという私信。

レジーナは旦那さんがスパイやって知っていた?

その時に初めて知って、驚いている。一文なしになっちゃって、怪しい人が周りに現れる。ピーターにそばにいてもらいたいけど、ピーターはクールなんですよ。

「一緒にいて、噛みつきはしないから。頼まれたら別だけど」ってレジーナが言う。そんなセリフがこの映画の中ではいっぱいあって楽しいんです。

話が進むと、旦那さんは大戦中に金塊を運ぶ仕事を任されていたことが分かる。それが数人のグループでそのメンバーの写真を見ると、テックス(ジェームス・コバーン)やハーマン(ジョージ・ケネディ)やレオポルド(ネッド・グラス)がいる。

お葬式に来ていた人たちに繋がりましたね。

みんなで運んだ金塊25万ドルを旦那さんが持ち逃げしようとして殺された。

実は誰かが持っているんじゃないかと三人はお互いを怪しんでいる。

レジーナに甥っ子がいるんですよね。甥っ子がその三人に攫われちゃうんですよ。レジーナの部屋に電話が掛かってきて、

「25万ドルを出さないと甥っ子がどうなるか知らないぞ。とりあえずこちらの部屋に来なさい」と

部屋に、三人と甥っ子がいて

「絶対お前が持っているだろ」

そこにピーターも来て、

「それぞれが怪しいから各自の部屋をバラバラに捜索しよう」

そこがコメディ的展開で、各々が他人の部屋を探す。ハーマンはでっかくて特徴は、片腕がなくてかぎ爪がある。ハーマンの部屋でレジーナがタンスの上に箱を見つけると、甥っ子が

「見つけた、見つけた」って騒ぐからみんなが集まってくるんですよ。開けてみたら、かぎ爪のスペアが入っている。

やがて、ピーターも実は三人の仲間だったというのがわかるんです。

「あいつも金塊を運んでいた仲間だ」って言われても、レジーナはピーターを疑いながらも頼ってしまう。ピーターだけはいつもレジーナのそばにいるので、

徐々に恋愛モードになっていきます。

いいシーンがあるんです。セーヌ川に浮かぶ大型のボートで、中がレストランになっている。ロマンチックなセリフを交わしていると、セーヌ川の橋の下を通る度にトンネルのように声が響いてムードが高まるんです。リバイバルで観た時も、60年代の映画の細かな演出に驚きました。

やがて、レオポルドが殺され、テックスが殺されるので、レジーナはアメリカ大使館に助けを求めに行く。大使館員がウォルター・マッソー。

「何かあったら連絡してきて」と言ってくれる。

テックスの手帳を調べると、日時と場所が書いてあったので、その日に指定の公園に行くんですよね。その公園では、切手の青空市が催されていて切手屋さんが並んでいる。そこでハーマンが、はっと気がつくんですよ。慌てて公園から飛び出す。その後ピーターが同じ所に行って、周りを見て、はっと気がついて、飛び出していく。レジーナもそこで気がつくんです。自分に宛てた手紙に貼っていた切手、その価値は?。

そういうことか。

それが消えた25万ドル。

手紙は部屋に置いたまま。みんなが慌ててホテルに戻る。

切手屋さんを見て、それを思いついた。

切手は甥っ子にあげていたんですよ。切手の部分をちぎって甥っ子にあげていた。他の人は知らずにホテルに駆けつけている。レジーナは甥っ子に

「あの切手どうしたの?」

「古い切手いっぱいと交換してくれたよ」

「そのお店はどこ?」

行くと、お店は閉まっている。家を探してたどり着く。店主は

「そろそろ来る頃だと思っていたよ。こんな高価な切手は珍しい」

本当に希少な価値があるやつだったんですね。

「いいものを見せてもらった」って返してくれる。

切手が戻ったので、相談をしに大使館に向かう。ピーターが追いかけてきて、そこで地下鉄のチェイスが始まります。地下鉄を使った追跡シーンって他の映画でもたくさんあります。

よくありますね。

多分この作品がその原型じゃないかなと思います。63年で地下鉄チェイスをやっています。

そういうのがあって、大使館に向かう。ピーターが追いかけてくる。大使館員ハミルトンも待ち構えている。ピーターとハミルトンの間にレジーナがいる。ピーターもハミルトンも「あいつは偽物だ」と言う。どっちを信じるか。ハミルトンが待ちきれずに拳銃を出す。そこで偽物だと明白になる。

レジーナはフランセーズ・コメディシアター劇場に逃げ込んで、舞台下に隠れる。ハミルトンが舞台上を探して歩いている。セリフを教えるための窓口からレジーナがこっそりと見る。そこに向かってハミルトンがまっすぐに歩いてくる。それをピーターが舞台の下から見ている。近くに番号がついた紐があるんですよ。見上げると舞台の裏板がマス目になっていて番号がついている。ハミルトンが来たタイミングで番号の紐を引っ張る。

ここも今では劇場を使った定番のシーン。

そして、25万ドル切手はどうなるのか、ずっとそばにいたピーターの正体は? という作品です。

サスペンスチックなコメディ。

セリフはコメディだけども、ミステリアスでサスペンス。

面白そう。

当時大ヒット。スタンリー・ドーネンの中では一番のヒット作。

「雨に唄えば」、「踊るニューヨーク」の監督。

ヘプバーンの衣装はジバンシィが担当しています。

頭巾をかぶったヘップバーンの姿はよく目にします。

ジェームズ・コバーンと共演していたのは知らなかった。

コバーンはヘップバーンの声がけらしいですよ。

ケーリー・グラントは年齢がだいぶ上なので出演に抵抗があったらしい。

スタンリー・ドーネンは、二人の顔合わせをしなくて、本番直前に二人を引き合わせるんです。ヘップバーンがワインをこぼして、ケーリー・グラントの服にかけちゃう。で、ケーリー・グラントは

「すぐ乾くから」と上着を脱いだ。優しいんですね。「泥棒成金(1955)」とかでも、とぼけた、やさしいキャラクターです。

2枚目って感じです。

スタンリー・ドーネンは、本作の中でレジーナがアイスクリームでピーターの服を汚しちゃうシーンを入れた。

なるほどね、実際の出来事をなぞった。

当時はヘップバーンが控えめなキャラクターやったのをこの作品ではヘップバーンの方からモーションをかける女性に変更した。

ケーリー・グラントって顎が割れているのが有名なんです。

映画の中では、レジーナが「ここはどうやって髭を剃るの?」って訊く。

いじっていますね。

ウォルター・マッソーは存じ上げない方ですね。

あ、そうか。「おかしな二人(1969)」とかに出ています。コメディアンですね。

そんな感じの見た目です。

大男ハーマンとピーターがホテルの屋上で対決するシーンがあって、ホテルのライトが壊される演出。

はいはい、想像できますよ。

屋上対決シーンも、この作品が原型かな。

その後、レジーナが

「あいつはどうなったの?」

「屋上からぶら下げてやったさ」

ハーマンがかぎ爪でぶら下がっているカット。

でもピーターは、背中がざっくりやられているんです。

はい。

「大丈夫?」って聞いたら

「プライドが傷付けられただけさ」

「シャレード」って謎解きゲームって意味なんですね。

あ、そうなのか。

切手とはうまいこと考えましたね。

コメディですもんね。お話だけ聞くと、シリアスな感じがします。

シリアスでも作れるけどスタンリー・ドーネンはこっちの路線にしたかった。

ちなみに、スタンリー・ドーネンは「チップス先生さようなら(1969)」の権利を買っていたんですよ。ヘップバーンとケーリー・グランドでやりたかった。

結局、ピーター・オトゥールに。

へップバーンの興行収入では、「マイ・フェアレディ(1964)」が1番で「シャレード」が2番目だったかと。

検分役の音楽噺 ♫

『シャレード』の音楽を書いたヘンリー・マンシーニは、その後に続くジョン・ウィリアムズ、ジェリー・ゴールドスミス、モーリス・ジャール、今年6月に亡くなったラロ・シフリンといった大御所への影響も大きく、特にメロディ・メーカーともいえるその作風は、今でも広い世代に愛されています。

94年に70歳で亡くなられましたが、90年には来日コンサートが東京のサントリーホールで行われて、当時東京在住だった僕は幸運にも聴きに行くことができました。

とにかく長身で大きな方だなぁ、という印象が強くて、しかし繰り出す音楽はご存知のように甘い旋律というそのギャップも楽しかったことをおぼえています。

多くの名作、名曲があり、サントラも多数発売されましたが、マンシーニは本来のサウンドトラック(映画本編に流れる音楽)と、自宅でレコードやCDで聴く音楽は別物というこだわりがあって、同じ楽譜による演奏でも、わざわざレコード用に演奏し直してレコーディングするというスタイルを取りました。

たとえば一つのシーンに流れる音楽も、場面展開とともにフェイドアウトする編集が行われて、音楽だけ取り出して聴くと、どうも尻切れトンボのように聴こえる場合があります。

(特に今回の『シャレード』のメインテーマ曲などは、その違いが顕著です)

それをマンシーニは、サントラを音楽観賞用素材としてレコーディングし直して、リリースしたわけです。

これは、他の作曲家でも今では珍しくないことですが、それだけ自分の音楽にこだわりがあったんですね。

これが近年、サントラファンの要望で、かつてリリースされた再演奏盤サントラとは別に、実際に映画本編に流れた音楽をマスターテープからCDに収録、さらにかつてリリースされた音源も追加した、いわゆる究極盤サントラのリリースが度々行われて、サントラファンとしては嬉しい悲鳴を挙げています。

『シャレード』についても、63年の初リリースのサントラの後、2012年、2014年に映画本編に使われた音源を収録したサントラCDがリリースされています。

(対話月日:2025年1月23日)